KOTA RAHIMNYA PANCASILA

29 November 2017.

Pagi itu terbangun dengan rasa segar yang luar

biasa, mungkin hasil dari tidur panjang semalam setelah menikmati Soto Lamongan dan

empuknya kasur penginapan yang memeluk kelelahan saya.

Karena lapar dan penginapan tak

menyediakan sarapan, usai membersihkan diri saya cari keluar, para penghuni kos

lain tampak sedang bersiap untuk berangkat ke tempat kerjanya masing-masing.

Saya berkeliling sebentar di tengah kota Ende yang

mulai menggeliat, sebuah warung yang sedang ramai menarik perhatian, nasi

kuning istimewa, saya minta dibungkus saja.

Sambil sarapan, saya berbincang dengan pegawai

penginapan, ia sempat memberi sedikit peringatan bila nanti melewati Danau

Ranamese di Manggarai "tempatnya angker jika dilewati malam hari" katanya. Entah

mitos entah pengalaman, saya hanya tersenyum saja, tapi menyimpan informasi itu

di saku kecil perjalanan.

Mas Heru datang sesuai janji pagi itu, ia membawa

sebungkus nasi uduk untuk saya katanya, karena sudah makan, saya simpan saja

sebagai bekal nanti di jalan. Kami tinggalkan penginapan dan mulai menyusuri

kota di bawah matahari 25 derajat Celsius—udara yang ramah bagi pesepeda.

Perhentian pertama adalah titik nol kilometer di

seberang lapangan olahraga. Tempat ini menjadi spot foto wajib bagi para

petualang sepeda dan motor yang melintas di pulau ini, di depannya, sebuah

kantor pemerintah sedang ramai oleh kegiatan koordinasi kependidikan, detak

publik dan jejak sejarah bersisian di satu poros.

Tujuan selanjutnya menuju ke sebuah taman yang rindang—tempat

dulu Bung Karno sering nongkrong dan memikirkan nasib bangsanya di pengasingan,

ya di bawah pohon sukun itu. Dari pohon itu pula lahir gagasan besar bernama

Pancasila. lima daun, lima sila, sebuah renungan yang akhirnya menjadi fondasi

negeri.

Saya tak sabar untuk menuju situs berikutnya—rumah

pengasingannya. Di perjalanan beberapa orang tampak keheranan melihat saya

bersepeda dengan pannier besar dikawal petugas berseragam lengkap, mungkin

mereka mengira saya tokoh penting, saya hanya bisa menyapa dengan senyum tipis.

Rumah Bung Karno itu tampak sederhana namun

istimewa, bersih dan terawat. Ruang tamu, kamar tidur, dapur, masih dijaga

keasliannya, sementara sumur tua dengan kerekan dan embernya masih berdiri

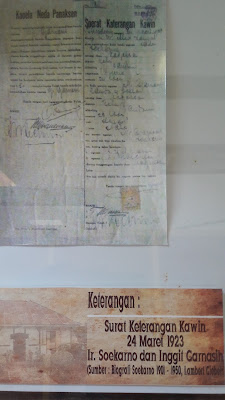

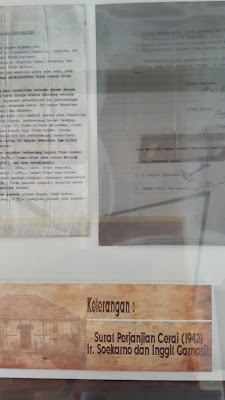

dengan baik bahkan surat nikah dan surat cerai Bung Karno dengan Ibu Inggit

Garnasih di tahun 1942 masih ada dan turut dipamerkan, disini saya diajak

meresapi empat tahun hidup Bung Karno yang sunyi namun penuh visi.

Setelah berpamitan, saya dan mas Heru meninggalkan

Ende untuk melanjutkan perjalanan ke Boawae—75 km jauhnya. Di tengah ayunan

pedal, saya melihat sosok familiar, David! Si hitchhiker asal Kanada itu sedang

berjalan kaki, masih mengenakan pakaian yang sama seperti saat pertama kami bertemu

di Moni.

Kali ini giliran saya yang menegur, dia sempat

kaget dan akhirnya kita tertawa-tawa di pinggir jalan itu, berbincang tentang

makanan lokal dan sempat saya sarankan untuk mengunjungi rumah Bung Karno, ia

setuju lalu kami berpisah lagi.

Jalanan sepi membuat percakapan kami mengalir deras, Mas Heru asli Tulung Agung besar di Bali, menikah dengan perempuan Bima dan sudah berdinas di Ende selama 13 tahun. Seorang Bripka dengan dedikasi tinggi bertugas sebagai Babinkamtibmas di Desa Borokanda—searah jalan dengan saya yang menuju boawae.

Sebelum berpisah di tempat tugasnya, kami sempatkan foto

bareng. Sang fotografer dadakan: seorang anak SD yang baru pulang sekolah, detik

kecil yang akan terus saya ingat.

Jalur Trans Flores di pesisir Ende itu menyambut saya dengan terik matahari yang panasnya bisa menyentuh 35 derajat, hingga di beberapa titik harus berhenti, berteduh dan menyerap air.

Jalanan sebagian

sudah lebar, 7 meter sesuai standar nasional, sisanya masih sempit—mungkin

menunggu anggaran tambahan, seperti penjelasan petugas Binamarga di Talibura

beberapa hari lalu.

Merasa tubuh sedikit lemah saya mampir di sebuah

warung dan memesan segelas kopi, sang ibu pemilik kios itu bilang tidak menjual

kopi, namun tiba-tiba dari bangku di dekat situ seorang bapak tua berteriak ke

rumah sebelahnya, meminta dibuatkan kopi untuk saya. Ternyata suara itu datang

dari Pak Ahmad, tetua kampung disitu yang mana semua rumah di sekelilingnya

adalah anak-anaknya.

Dengan peci hitam dan batik rapi siap bepergian,

Pak Ahmad bercerita tentang anaknya yang berdinas sebagai TNI di Jayapura, pulang

mudik tiga tahun sekali, katanya. Setelah kopi hangat hadir dan berbagai cerita

mengalir, angkutan kota yang ia tunggupun datang. Ia pamit, meninggalkan jejak

hangat di perjalanan ini.

Melintasi Senyap Menuju Boawae: Kopi Kampung, Batu Berwarna dan Cahaya

di Tengah Gelap.

Segelas kopi hangat dari kebun miliknya sendiri

membuat tubuh saya kembali bertenaga, rasanya pekat dan bersahaja. Saat saya

bertanya soal harga, si ibu itu menolak halus, “Tamu Bapak tak usah bayar,”

ujarnya sambil tersenyum. Diam-diam saya selipkan selembar uang di bawah

piringnya—bukan semata untuk kopi, tapi sebagai penghormatan untuk tutur lembut

dan wejangan singkat dari seorang tua yang bijak.

Matahari masih menggigit, pohon kelapa di pinggir jalan sesekali jadi payung alami, di tengah lapar yang mulai mendera saya singgahi sebuah pondok makan di kawasan Batu Hijau, pantai yang tenang dan nyaman cocok untuk melepas penat.

Sepeda saya senderkan di gazebo dan nasi

bungkus pemberian Mas Heru jadi santapan saya siang itu ditemani jus nanas dan

semilir angin laut ende.

Pantai ini tak biasa. Batu-batu kecil

berwarna-warni berserakan, konon katanya berasal dari lava di bawah laut. Selain

daerah Batu Hijau ada juga Batu Biru—barisan pesisir yang menyimpan corak alam

tak terduga.

Di antara tamu yang datang saya sempat berbincang

dengan seorang manajer pemasaran produk minuman ternama. Ibunya asal Cianjur, iapun

memberikan referensi tempat menginap di Ruteng nanti—saya catat rapi di buku

kecil.

Saat perjalanan berlanjut ke Nangaroro, jalan

mulai menanjak, berkelok pelan. Kebun kelapa, kemiri, dan kakao mengisi

kiri-kanan jalan, penduduk tampak sibuk membersihkan ranting dan menyapa ramah

dari ladang mereka.

Tiba di mBay hari mulai redup, di persimpangan tiga saya ambil ke kiri menuju Boawae. Sisa jarak: 35 km. Saya siapkan lampu senter di atas stang karena malam mulai tiba, namun cahaya senter meredup ternyata baterenya nyaris habis—mungkin karena digunakan malam sebelumnya saat listrik PLN putus.

Saya cari warung berharap ada baterai baru, namun warung

sulit ditemukan.

Kondisi gelap sekali, beberapa penduduk berjalan pulang dari ladang tanpa cahaya. Ketika motor lain lewat saya coba lagi, motor itu akhirnya melambat dan menyapa ramah namun suara mereka terdengar khas, ternyata sepasang waria yang hendak pulang ke Boawae dan menyarankan saya untuk berhati-hati.

Gelap yang menyelimuti malam itu adalah pengalaman pertama saya mengayuh tanpa bintang, tanpa bulan, hanya ditemani suara binatang malam. Di kampung berikutnya barulah ketemu warung yang masih buka.

Saya berhenti tepat di bawah lampu penerangan yang terang benderang—beberapa

pemuda tengah nongkrong sambil menyeruput Moke. Untungnya barang yang dicari

tersedia, setelah dipasang cahaya senter kembali terang rasanya seperti

menemukan harapan.

Pemuda-pemuda di warung itu lalu memberi info bahwa Boawae sudah tak jauh lagi tapi pendakian pegunungan Abulobo setinggi 1.100 mdpl harus dilewati dulu. Tak ada pilihan saya mulai mendaki. Samar-samar pepohonan merayap di lerengnya, tanjakan curam sempat membuat nyali ciut tapi langkah tak boleh mundur.

Akhirnya, turunan panjang terbentang, walau gelap

masih pekat, jurang di kanan tak tampak jelas, saya kayuh perlahan namun mantap

hingga tibalah di sebuah rumah pertama dengan lampunya yang menggantung depan di

teras.

Saya berhenti sejenak, membakar sebatang rokok,

meresapi perjalanan. Sang pemilik rumah keluar dan menawarkan saya untuk masuk,

tapi saya sampaikan hanya sebentar saja untuk menyapa malam. Rokok

habis saya lanjutkan kayuhan, beberapa bukit terlalui hingga tibalah di lokasi penginapan

yang dituju—terletak di pertigaan Boawae menuju Pasarabu.

Sepeda saya parkirkan di garasi, pintu diketuk tapi tak ada jawaban, akhirnya datang seorang ibu muda yang indekos di sana yang baru pulang kerja di bank di seberang jalan. Ia pun memanggilkan sang pemilik penginapan.

Alhamdulillah kamarpun tersedia, saat lapar

menyerang saya menanyakan tempat warung makan. “Sudah tutup semua sekarang

sudah pukul 22,” kata ibu tadi. Mungkin karena iba ia minta pembantunya yang

sempat terjaga tadi untuk menyiapkan saya makan malam.

Sepiring nasi putih dan telur ceplok dadakan menjadi hidangan hangat yang penuh berkat dimalam itu.

|

| Patung Bung Karno diabadikan di salah satu sudut taman perenungan di kota Ende. |

|

| Sebagian barang-barang memorabilia BK disimpan di ruang belakang yang menghadap Taman. |

|

| No comment. |

|

|

| Polisi Asyik. |

|

| Didepan kantor Babinkamtibmas Borokanda, diabadikan oleh pelajar SD yang baru pulang sekolah. |

|

| Bersama Pak Ahmad yang hendak menuju Mbay. |

Melintasi Senyap Menuju Boawae: Kopi Kampung, Batu Berwarna, dan Cahaya di Tengah Gelap

Segelas kopi hangat dari kebun miliknya sendiri membuat tubuh saya kembali bertenaga. Rasanya pekat dan bersahaja. Saat saya bertanya soal harga, si ibu itu menolak halus, “Tamu Bapak tak usah bayar,” ujarnya sambil tersenyum. Diam-diam, saya selipkan selembar uang di bawah piringnya—bukan semata untuk kopi, tapi sebagai penghormatan untuk tutur lembut dan wejangan singkat dari seorang tua yang bijak.

Siang masih menggigit. Pohon kelapa di pinggir jalan sesekali jadi payung alami. Di tengah lapar yang mulai mendera, saya singgah di sebuah pondok makan di kawasan Batu Hijau, pantai yang tenang dan nyaman, cocok untuk melepas penat. Sepeda saya senderkan di gazebo, sementara nasi bungkus pemberian Mas Heru jadi santapan siang ditemani jus nanas dan semilir angin.

Pantai ini tak biasa. Batu-batu kecil berwarna-warni berserakan, konon katanya berasal dari lava di bawah laut. Selain daerah Batu Hijau, ada juga Batu Biru—barisan pesisir yang menyimpan corak alam tak terduga. Di antara tamu yang datang, saya sempat berbincang dengan seorang manajer pemasaran produk minuman ternama. Ibunya asli Cianjur. Ia memberi beberapa referensi tempat menginap di Ruteng nanti—saya catat rapi di buku kecil.

Perjalanan berlanjut ke Nangaroro. Jalan mulai menanjak, berkelok pelan. Kebun kelapa, kemiri, dan kakao mengisi kiri-kanan jalan. Penduduk tampak sibuk membersihkan ranting dan menyapa ramah dari ladang mereka.

Hari mulai redup ketika saya tiba di simpang tiga. Arah kanan ke Mbay, saya ambil kiri menuju Boawae. Sisa jarak: 35 km. Saya siapkan lampu senter di atas stang sepeda karena malam mulai tiba.

Cahaya senter meredup. Baterainya nyaris habis—mungkin karena digunakan malam sebelumnya saat listrik PLN putus. Saya cari warung, berharap bisa membeli baterai baru, tapi tak kunjung ditemukan.

Di tengah gelap, terdengar suara motor mendekat. Saya beri aba-aba, berharap ia mau menemani dengan sinar lampunya. Ternyata si pengendara—seorang PNS dengan seragam lengkap—juga tak punya lampu. Ia buru-buru mengejar waktu sebelum malam datang sepenuhnya.

Langit gelap betul. Beberapa penduduk berjalan pulang dari ladang tanpa cahaya. Ketika motor lain lewat, saya coba lagi menghentikan. Dua pengendara akhirnya melambat. Suara mereka khas. Ternyata sepasang waria yang hendak pulang ke Boawae. Dengan dandanan nyentrik dan suara yang jenaka, mereka menyapa ramah, lalu lanjut perjalanan setelah menyarankan saya untuk berhati-hati.

Gelap yang menyelimuti malam itu adalah pengalaman pertama saya mengayuh tanpa bintang, tanpa bulan, hanya ditemani suara binatang malam.

Di kampung berikutnya, barulah ketemu 2 warung yang masih buka. Saya berhenti di salah satu yang lengkap—beberapa pemuda nongkrong sambil menyeruput Moke. Untungnya barang yang dicari, baterai, tersedia. Setelah dipasang, cahaya senter kembali terang. Rasanya seperti menemukan harapan.

Pemuda2 warung itu lalu memberi info bahwa Boawae sudah tak jauh lagi. Tapi pendakian pegunungan Abulobo setinggi 1.100 mdpl harus dilewati dulu. Tak ada pilihan, saya mulai mendaki. Rimbun pepohonan merayap di lereng. Tanjakan curam sempat membuat nyali ciut, tapi langkah tak boleh mundur.

Akhirnya, turunan panjang terbentang. Gelap masih pekat, jurang di kanan tak tampak jelas. Saya kayuh perlahan namun mantap, hingga tibalah di sebuah rumah dengan lampu menggantung di teras.

Saya berhenti, membakar sebatang rokok, meresapi perjalanan. Sang pemilik rumah keluar, menawarkan saya masuk. Tapi saya sampaikan hanya ingin duduk sebentar saja dan menyapa malam. Sebatang habis, saya lanjutkan kayuhan. Bukit-bukit dilalui, hingga tibalah di lokasi penginapan yang dituju—terletak di pertigaan Boawae menuju Pasarabu.

Sepeda saya parkirkan di garasi. Saya ketuk pintu, tapi tak ada jawaban. Seorang ibu muda yang indekos di sana akhirnya datang, rupanya ia baru pulang kerja dari bank di seberang jalan. Ia pun memanggil sang pemilik penginapan.

Kamar tersedia. Pannier saya lepas dan dibawa masuk. Saat lapar menyerang, saya menanyakan tempat warung makan. “Sudah tutup semua, sekarang sudah pukul 22,” kata ibu tadi. Mungkin karena iba, ia minta pembantunya yang sempat terjaga, untuk membuatkan makan malam. Sepiring nasi putih dan telur ceplok dadakan—hidangan hangat yang terasa seperti berkat.

|

| Resort makan Batu Hijau. |

|

| Santai setelah mengisi perut. |

|

| Jalanan mulus dan sepi. |

|

| Bunga liar di Nangapanda |

|

| Anak Toba di pertigaan menuju Mbay. |

Labels: bike to pulau, ende, soekarno, sukun

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home